手机答题软件 有题库怎么在手机上自动答题

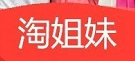

淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】

淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】

青骄第二课堂答题步骤如下:

工具/原料:

1、工具:手机【【微信】】;

2、系统:Android/iOS;

3、亮如纤APP:青骄第二课堂。

方法/步骤:

1、在橡猜手机百度搜青骄敬仿第二课堂。

2、点击进入:青骄第二课堂平台进入。

3、进入后看到页面的右上角有登录二字,点登录。

4、输入账户名和密码,输完后点登录。

5、进入后点知识答题。

6、开始答题,一共20道题,6分钟,每次只能答一次,不能重复计分,满分100分。

当今的中国制造 VS 德国制造,究竟谁能更胜一筹?

谢邀

不同的个人经历塑造不同的人格,不同的历史塑造不同的民族。我们现在看到的不同民族之间的差异,无论是文化、思想还是发展状况上的差异,并不是大脑构造或基因差异导致的,而是因为不同的历史。世界最终还是要走向大同的,中国和外国的任何差异都是暂时的,并不适合贴种族标签,并不应该下任何“中国人就是差”、“外国永远好”的结论。

中国制造和德国制造之间的对比,就可以证明这点。

昨天

由于欧洲大航海和发掘海外殖民地的财富和资源,十九世纪的德国和其他欧洲国家一样,因足够的(金钱上的和科技上的)原始积累,小手工业者发展为资产阶级,又受法国大革命影响,建立了资产阶级政权,使得封建农奴可以更自由地在工厂当工人,德国的工业于是开始从民间起步发展了。这种民间发源的工业往往以生产民用工业品为基础,在此基础上军工才得以发展的,工业体系非常完善,结构也很健康,外加工业科技的发展在这200年来并未被打断,所以在很多科技树分支上,德国才得以积累了一些核心制造技术。

(依时间顺序排列)

1847年的德国木材厂,可以看出蒸汽机驱动的机器已经在民用工业领域广泛使用了。

1875年的德国工厂

1914年的德国工业区一角

1938年大众汽车生产线

而中国此时在干什么呢?种地。中国在宋代开始才逐渐有了获利颇丰的小手工业,如丝绸、瓷器和茶叶,出口西方换回来大量的真金白银,这些财富使得中国也开始逐渐形成资产阶级,但形成的速度还是慢了一步,中国因封闭的思想而错过了西方第一次工业革命,中国工业实力在此之后与西方拉开差距。在1840年鸦片战争之前,中国国内并没有任何像样的民用或军用工业,依然活在“天朝上国”的梦中,鸦片战争之后,清廷开始运作洋务运动,学习西方的军事工业,但依然在民用工业上没有学习的兴趣,制度上依然把农民束缚在土地上。即使在辛亥革命之后的民国时期,中国制造依然很弱,当时的铁钉叫“洋钉”、雨伞叫“洋伞”、火柴叫“洋火”,更不要提飞机坦克大炮了,可见当时中国的工业产品主要以买办为主,所谓的“黄金十年”和上海滩局部的风光,也都是以买办经济为主支撑起来的,根本没什么“中国制造”。

由于买办思想严重,中国制造的钢铁因效率低下而价格昂贵,而进口“洋钢”更便宜,于是在1927年到1937年抗日战争爆发前,中国的钢铁年产量在1935年只有5万吨,甚至还不如晚清,不少钢铁厂因无法与洋钢竞价而倒闭,这时中国人均钢铁产量只有印度的1/27,同时期日本的钢铁产量则是580万吨。工业最基本的钢铁如此,工业里更复杂的机械(如汽车、飞机、发动机、车床等)那就更不会有了,工业科技的积累更是天方夜谭。

民国时期的本土工业更多集中在劳动密集型的轻工业,而且门类比较单一,主要是纺织业、印刷、卷烟、食品制药等,这些工厂的机械化程度很低,只能算是手工业。

(依时间顺序排列)

清朝的江宁织造府,可以看出清朝的制造业都是手工业,没有蒸汽机驱动,生产效率与数百年前没有区别。

1894年的汉阳铁厂,感觉跟西方没差别?图片里这几根烟囱下面,钢铁产量是当时全中国产量的90%,意味着这张照片以外的中国,基本是一片农田和荒地

民国时期的纺织业

今天

经过二战浩劫之后的德国虽然工厂大多被毁,但现代化工人的素质和技术没被摧毁,只要有足够的钱和原材料,他们完全可以在废墟中重建出战前技术水准的工厂,并继续积累和发展工业技术,并且军事科技转民用也充分回收了世界大战期间“浪费掉的”科研成果,比如特种冶金技术、无线电和电子技术、发动机技术,巨型机械和车床技术等。

比如在二战中坚不可摧的德国坦克和装甲车,就是保时捷、宝马、奔驰和大众等公司设计制造的,那么完全可以想象的出,这些公司用造坦克装甲车的技术积累去造民用汽车,其外壳和架构的坚固程度、发动机乃至一个小零件的性能一定不会很差。因一战的教训,二战之后的战胜国并没有过分压榨战败国德国的经济,外加上冷战的爆发,德国在工业经济上还受到了美国马歇尔计划的援助,基本使欧洲包括德国,在1951年马歇尔计划完成之时就已经把工业恢复到了战前水平。

之后的德国制造业进入了稳定发展期,但由于国际产业分工,德国的制造业占优势地位的几乎只集中在重工业。正是因为集中了技术力量在少数一个工业门类上,德国的汽车、高铁制造技术、工业零件制造技术依然处于世界领先地位,给外界一种“质量好”的印象,但因为人力成本上升和科技含量较高,所以产品更昂贵,收入较低的消费者无法接受。

二战时期的德国坦克生产积累的一些技术转为了民用

60年代的德国工业早已恢复为战前水平

1973年的大众甲壳虫生产线

现代德国制造的巨型挖矿机

图为德国巴登钢铁工程公司的炼钢生产线。虽然中国是钢铁生产大国,但德国的钢铁冶金技术能耗更少,自动化程度更高,至今是中国各大钢厂争相引进的对象。还有不少意想不到的东西也曾是德国制造的,比如中国人的护照本。

同期的中国制造是如何发展的呢?新中国成立后,在苏联的帮助下,中国建立了第一个汽车制造厂、第一个飞机制造厂等无数个基础工业项目,这些项目虽然总产值不高,但却是未来中国工业的火苗。大跃进和*时代,中国经历了不理性的发展思想纠葛之后,此时的中国制造还停留在50年代的水平没有进步,而世界其他国家的制造业已经步入电子时代,也就是工业3.0时代。中国改革开放后进口了外国的机器,哪怕是一些民用的机器,打开以后都是一头雾水,修都不会修。从此中国人尤其是研发和技术领域的中国人进入集体拜服西方的时代,也正是这个时代,中国决定全体学习英文以及山寨模仿西方技术。

由于民国买办思想的前车之鉴以及社会主义思想,中国并没有因为西方技术强大而全盘进口,而是非常重视本土化,以至于本土化国产化成为中国的政治正确。再加上中国有太多的人口要养活,中国制造在改革开放后向所有产业领域发展,拥有了世界上最全的工业门类,联合国公布的39个工业大类,191个中类,525个小类,即使并非样样精通,但都会制造。这点是德国无法比拟的,中国不仅有两弹一星、载人航天这样的战略武器和民用航天,还在飞机发动机、电子芯片甚至圆珠笔钢珠等“传统弱项”领域强于德国,这是因为本土化的政治正确下,中国长期和一个叫“外国”的国家比较的结果。因为中国制造业起步晚,所以制造技术都需要向国外借鉴和山寨,给外人一种山寨大国的暂时印象,同时劳动密集型制造出来的产品质量不稳定,只能靠廉价取胜,也给外人一种“质量差”的印象。这个状况未来进入全面自动化后定然可以改观,不过这可能也意味着中国制造不再像以往那么便宜。

(依时间顺序排列)

60年代,洛阳拖拉机厂(第一拖拉机厂)59式坦克和东风红拖拉机同时下线

*时期的炼钢厂场景

改革开放后的劳动密集型制造业

(96的兵工厂)

(TCL的生产线)

现在中国制造业开始走向技术密集型

综上所述

德国制造的特点是:工业起步早,较早转入技术密集型工业模式,民用重工业技术积累很久,所以该领域很多至今处于技术领先地位,因为这些工业产品科技含量较高,所以质量会比中国制造的好,但价格也会因此贵许多。同时德国制造严重偏科,相比中美来说,德国的轻工业、电子工业和航天工业都很薄弱甚至是0。偏科给德国制造带来一些隐患更多来自未来,比如电动汽车及其配备的全电车载设备,德国在这个方面将失去与中国和美国竞争的优势,因为德国过去的机械汽车技术积累在这里没有了用武之地。

中国制造的特点是:工业起步非常晚,因人口众多,转入技术密集型工业模式的时间也很晚,错过了很多次工业革命,缺乏资金和技术的原始积累,所以在一些需要长期积累的技术上还很差(比如发动机与合金材料技术),暂时性的质量较差和廉价。但中国可以制造的产品非常全面,尤其是战略性的产品如军工、航天等。中国虽然没有赶上前几次工业革命,却赶上了这次信息化浪潮,这意味着中国可以弯道超车,制造业水平赶超西方国家要比想象的更快,举例说汽车行业,西方国家已经有上百年的制造技术积累,中国很难短期超越,但电动汽车的制造,中外都处于同一起跑线,而中国未来可凭借全面的工业体系,依靠电子、芯片、汽车制造、信息技术乃至航天技术上的积累,组合制造出比偏科的德国更好的电动汽车。假如未来内燃汽车最终被市场淘汰,那么擅长造内燃汽车的德国制造业很可能就不会再像今天这么让人追捧了。(《中国不久将称霸世界电动汽车市场》----BBC中文网)

所以德国制造在个别方面质量要好于中国制造,值得中国山寨、学习或收购,但总体来说,德国制造无论是从广度还是前景,都不如中国制造。